伊東大介医師

慶應大学病院メモリークリニック特任教授

慶応大学病院メモリーセンタ センター長

日本認知症学会専門医

日本神経学会専門医

新薬レカネマブにつき、YouTube上で伊東医師の解説をお聴き頂けます。

専門医が教える「認知症予防」5つのポイント

文春オンラインで、『認知症医療革命』(扶桑社新書)の一部抜粋が紹介されています。

新薬「レカネマブ」の治療選択の考え方・点滴の実際などの解説

レカネマブの詳細に関する伊東先生の新著が発売されました。

扶桑社新書:認知症医療革命 新規アルツハイマー病治療薬の実力

新薬「レカネマブ」で認知症は予防できるか(文春ムックに掲載)

認知症の予防・治療に関する、伊東先生の論考が、文藝春秋オピニオン 2024年の論点100に掲載されました。

物忘れと認知症は、どう違うのでしょうか?(PRESIDENT Onlineに掲載)

「加齢による物忘れ」と認知症をどうやって見分けるか…認知症専門医が診察室で問いかける”3つの質問”

「現在、困っていることはありますか?」

「現在、楽しみはありますか?」

「最近(3カ月以内)気になるニュース(政治、経済、国際情勢、芸能、スポーツなど)を挙げてください」

アミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイドライン

認知症診療に関連する7学会の合同の承認を得て、認知症診断のためのアミロイドPET検査の適正使用ガイドラインが改訂されました。

先日、アミロイド抗体薬*がアルツハイマー病の疾患修飾薬として初めて承認されましたが、その使用には脳内アミロイド沈着の確認が必要です。その検査の1つとしてアミロイドPETが用いられます。アミロイドPET検査にあたっては適切な検査の実施や運用が求められますので、本ガイドラインを参照していただきますようお願いいたします。

日本神経学会

*注:レケンビ点滴静注(一般名レカネマブ)

日本経済新聞記事・慶応義塾大学医学部プレスリリース

2023年11月9日、伊東大介医師をはじめとするグループの研究結果が大学より発表され、新聞記事に紹介されました。血液検査による血中アミロイドβ比検査が、アミロイドPET検査による脳内アミロイドβ沈着を高精度に予測できることを示しました。これにより、簡易な血液検査による認知症のスクリーニングの可能性が開かれました。

血液検査による認知症リスク診断

認知症・軽度認知障害(MCI)リスク診断に有用とされている血液中アミロイドβ検査(試薬開発:シスメックス株式会社)が、2022年12月に厚労省より製造販売承認を受け、2023年7月より検査可能(検査受託:株式会社ビー・エム・エル)となりました(自費検査)。当院では検討の結果、8月より検査受付を開始しましたので、ご案内します。

なお、厚生労働省研究班の指針(2021年)では、認知症に関する血液バイオマーカー検査は、実施判断・結果説明ともに専門医等が行うことが望ましいとされています。当院では、伊東大介医師の神経内科外来(土曜日午前)で行います。

■わが国では、現在65歳以上の約1割が認知症と報告されており、21世紀医療の大きな課題であります。認知症の代表であるアルツハイマー病に対する薬剤の効果は限定的であり、早期発見、予防が重要と考えられています。そこで、血液で認知症になりやすさ(リスク)を診断し、早期に積極的に治療介入する、認知症予防が重要とされています。近年の技術では、血液により約90%の正確さで認知症のリスク診断が可能とされています。この血液バイオマーカ―が陽性だと将来、約10倍認知症になりやすいと報告されています。

東新宿クリニック 伊東大介医師

■一方、危険因子(「高血圧」「聴力低下」「抑うつ」「社会的孤立」等)の排除により35%の認知症が予防できると報告されています。また、認知症ハイリスク高齢者を対象とした研究では、血管病変のリスク管理など、多角的介入によって認知機能の維持・向上が期待できることが報告されています。

■東新宿クリニックでは、血液検査で認知症リスク診断を行います。ハイリスクの方には、当院専門外来受診を推奨し、積極的な生活指導と治療により認知症予防を行います。

費用: 7万円(自費)

血液中アミロイドβ検査は、採血後の検体の取り扱いが通常の検査と異なります。また、採血結果の解釈には専門的知識と認知症診療の経験が必要です。当院では検体用冷凍庫を使用し、スタッフは治験などで各種検体取り扱いの経験が豊富です。検査結果は単に数字でお伝えするだけでなく、症状・経過なども踏まえて、専門家としての知見に基づいて、伊東医師が丁寧にご説明いたします。

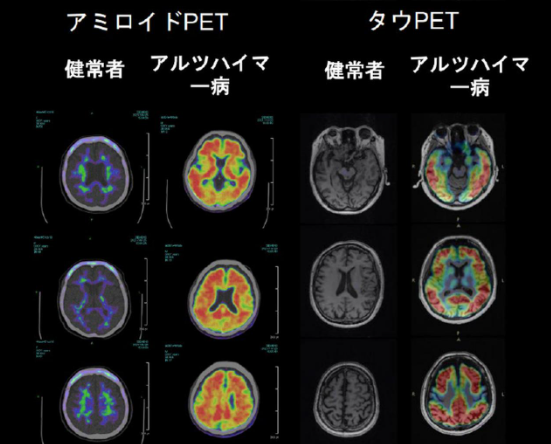

認知症診療、アミロイドPETとタウPET併用により大きく改善する可能性-慶大

伊東大介医師をはじめとする、慶応大学の研究グループの成果をご紹介します。

慶應義塾大学は10月13日、認知症診療において、アミロイドPET検査とタウPET検査の併用により診断、治療、その後の管理が大きく改善されることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大生理学教室の伊東大介特任教授、内科学教室(神経)の下濱祥助教を中心とした、同大病院メモリーセンターのメンバーからなる研究グループによるもの。研究成果は、「Neurology」に掲載されている。

sysmex:Medical meets Technology

”アミロイドPET検査とタウPET検査を組み合わせることで認知症患者の診断・治療が大きく変更し、特にタウPET検査は認知症診療の改善に貢献する可能性が示唆された。このPET検査は、経時的に検査値の推移を観察することにより認知症の新規治療薬開発にも応用できる可能性がある。”

認知症予防ー40代・50代から改善したい生活習慣

認知症予防には、中年期からの生活習慣改善・成人病治療が最も効果的ー伊東医師が、認知症の予防について解説した、婦人公論.jpの記事をご紹介します。

認知症はどんな人にも起こりうる病気です。だからこそ、「もし認知症になったらどうしよう」と不安に思う方も多いでしょう。実は近年の研究で、正しく予防すれば発症のリスクをある程度は軽減できることがわかってきました。なかでも注目されているのが、予防を始めるタイミング。認知症というと、「高齢者の病気だから自分にはまだ関係ない」と他人事のように考えてしまいがちですが、“中年期”に予防することが最も効果的だといわれています。

認知症・物忘れQ&A カラダネ

㈱わかさ出版のウエブサイトkaradane.jp の中の、認知症・物忘れQ&A で、認知症に関する様々な疑問に、伊東大介医師が解説をしています。

以下のようなご質問にお答えしています。

- 最近物忘れが増えたが、これは認知症の初期? それとも単なる物忘れ?

- 認知症の原因には、うつがあると言うのは本当ですか?

- 認知症の予防には「高血圧や糖尿病の改善が重要」と聞きました。

- 認知症は遺伝するの? もし、遺伝するなら対策を知りたい。

- 自分の物忘れは「認知症の初期」でないかと不安。病院選びと受診方法を。

- 認知症の原因には睡眠不足が関係していると聞いたが?

- 家族が認知症と診断されたが、近所の人にも知らせる方がよいのだろうか?